Zur Zeit zeigt das Frankfurter Museum für Weltkulturen zum ersten Mal die hundert Jahre alten Stereofotographien des Völkerkundlers Leo Frobenius, die er auf seinen Reisen im Kongo geschossen hat. Der Ausstellungskatalog gibt interessante Einblicke in die dunkle Geschichte der Ethnologie in der Kolonialzeit und diskutiert grundlegende Fragen zum Verhältnis zwischen Ethnologen und den Menschen, die sie studieren.

Zur Zeit zeigt das Frankfurter Museum für Weltkulturen zum ersten Mal die hundert Jahre alten Stereofotographien des Völkerkundlers Leo Frobenius, die er auf seinen Reisen im Kongo geschossen hat. Der Ausstellungskatalog gibt interessante Einblicke in die dunkle Geschichte der Ethnologie in der Kolonialzeit und diskutiert grundlegende Fragen zum Verhältnis zwischen Ethnologen und den Menschen, die sie studieren.

Stereo- / 3D-Fotografie ist so alt wie die Fotografie selbst und wurde besonders nach 1850 sehr beliebt, u.a. wurden solche Bilder auf Jahrmärkten in Betrachtungsautomaten gezeigt. Sie erlebt z.zt. eine Renaissance im Internet, erklärt Peter Steigerwald.

Bei der Ausstellung geht es nicht darum, einen deutschen Ethnologen zu feiern, obwohl manche Presseberichte diesen Eindruck erwecken. Die Texte im Ausstellungskatalog gehen sehr kritisch mit dem Ethnologen um. Es ist für die Ausstellungsmacher wichtig, diese Schaetze aus dem Archiv zu neuem Leben zu erwecken (nicht zuletzt durch die beigelegte 3D-Brille, die einem die Motive viel näher bringen!). Genauso wichtig ist ihnen auch, die Intentionen des Ethnologen mit seinen Bildern zu verknüpfen. Denn ein fotografisches Werk sagt oft mehr über den Fotografen als über das Motiv aus, schreibt Mamadou Diawara, eine der beiden Leiter des Frobenius-Instituts:

Jenseits von Wörtern entdeckt man einen Leo Frobenius, der damit beschäftigt ist, zu beweisen, dass er auf einer höhergestellten Kultur angehört als diejenigen, die er auf Glasplatte gebannt hat.

Die Zusammenarbeit von Ethnologen mit den Kolonialbeamten ist ein dunkles Kapitel in der Ethnologie. Frobenius kritisierte zwar die Grausamkeiten im Kongo, die er dort sah. Das koloniale Projekt ansich stellte er jedoch nicht in Frage, schreibt Ute Roechenthaler. Er sah es sogar "als vorteilhaft an, sich mit den Leitern und Agenten der Handelsstationen zu aliieren und von ihrem Wissen ueber Land und Leute zu profitieren".

Roechentaler analysierte Frobenius' Reiseberichte. Auf der einen Seite war Frobenius seiner Zeit voraus, schreibt sie:

Was die Sortierung der Bevölkerung in ethnische Gruppen betraf, kam Frobenius zu einer für die damalige Zeit bemerkenswerten Erkenntnis. (...) Frobenius erkannte, dass die meisten ethnischen Begriffe Zuschreibungen von aussen waren und die ethnische Gruppe keine feste Kategorie war.

Aber auf der anderen Seite war er ein Kind der Zeit:

In seinem Reisebericht spart Frobenius nicht mit Sätzen über die Primitivität von Land und Leuten. Der Text ist durchsetzt von rassistischen und sexistischen Phrasen, mit denen er zu versuchen scheint, sich immer wieder das eigene Überlegenheitsgefühl vor Augen zu führen. (...) Frobenius nutzt jede Gelegenheit, um dem Leser vorzuführen, dass nur hartes Durchgreifen langfristig Respekt erzeuge und die Bevölkerung zu beflissener Arbeit erzöge. Ohrfeigen und eine Tracht Prügel sind ihm hierzu das bewährte Mittel. Zweifellos war Frobenius ein Befürworter des kolonialen Projekts.

Frobenius war stets mit einer eigenen Polizeitruppe unterwegs. Die Lokalbevölkerung flüchtete oft bei Erscheinen der Expedition, weil sie in ihm einen Handels-Agenten vermuteten, schreibt Andreas Ackermann. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den jeweiligen Bewohnern konnte gar nicht entstehen:

Sowohl die Materialsammlung als auch die fotografische Dokumentation dürfte unter diesen Umständen eher einem Raubzug geglichen haben. (...) Die Einheimischen wollten sich vielfach auch weder vermessen, noch fotografieren oder befragen lassen.

"Die Art und Weise, in der die Anderen konstruiert werden, ist gleichzeitig die Art und Weise, in der man sich selbst kontruiert", schreibt Andreas Ackermann mit einem Verweis auf Johannes Fabian und die lange Debatte der 80er-Jahre ueber die Darstellung der "Anderen" in der Ethnologie. Fabian führte den Begriff "Othering" ein - damit meint er den Vorgang in dem Forscher ihre "Forschungsobjekte" zu "Anderen" machen, damit man sie naturwissenschaftlich nüchtern untersuchen kann. Der Forscher des 19. und beginnenden 20.Jahrhundert, so Ackermann, "schaut gleichermassen von aussen bzw von oben auf die Gesellschaft herab":

"Die Art und Weise, in der die Anderen konstruiert werden, ist gleichzeitig die Art und Weise, in der man sich selbst kontruiert", schreibt Andreas Ackermann mit einem Verweis auf Johannes Fabian und die lange Debatte der 80er-Jahre ueber die Darstellung der "Anderen" in der Ethnologie. Fabian führte den Begriff "Othering" ein - damit meint er den Vorgang in dem Forscher ihre "Forschungsobjekte" zu "Anderen" machen, damit man sie naturwissenschaftlich nüchtern untersuchen kann. Der Forscher des 19. und beginnenden 20.Jahrhundert, so Ackermann, "schaut gleichermassen von aussen bzw von oben auf die Gesellschaft herab":

Diese Asymmetrie zwischen Subjekt und Objekt der Erkenntnis spiegelt sich nicht nur in Bemerkungen rassistischen Charakters, sondern auch in dem Gefühl, kognitiv über die anderen verfügen zu können: "Photographiert, Besitzgefühl: Ich bin es, der sie beschreiben oder erschaffen wird", schreibt Malinowski 1917 in sein Tagebuch.

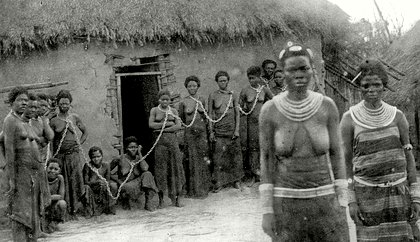

Bilder sind besonders "gefährlich", schreibt Ackermann - ihre Interpretation ist weniger zu kontrollieren wie Schrift. Deshalb muss man sich es immer wieder genau überlegen, ob bestimmte Bilder gezeigt werden sollten, um zu verhindern, dass "falsche" Schlüsse gezogen werden. Das Bild ganz oben zum Beispiel erweckt wohl bei den meisten die Assoziation "Sklaverei". Richtig ist vielmehr, der Fürst von Lupungu diese Frauen aufgrund von "Disziplinproblemen" zur Strafe an die Kette legte. Frobenius fotografierte die Frauen und beschloss, diese Methode von nun an selbst auch anzuwenden. Ackermann schreibt:

Ein Sprichwort behauptet zwar, ein Bild sage mehr als tausend Worte, das Gegenteil aber ist der Fall - es bedarf vieler Worte, um ein Bild verstehen zu koennen.

Grussworte überliest man gerne. Udo Corts, hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst dagegen stellt eine kluge Frage:

Die Fotografien sind (...) Zeugnisse des "Blickwinkels", aus dem heraus der Europäer - der Angehörige einer Kolonialmacht - nach Afrika schaute. Damit bieten sich kritische Vergleiche an: Inwieweit hat sich unser Bild des benachbarten Kontinents inzwischen verändert? Kunst und Literatur transportieren nach wie vor allzu gerne das exotische Bild von Afrika (...)

Wir fühlen uns an die Debatten um das "African Village" im Augsburger Zoo erinnert.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30.4. zu sehen.

Links aktualisiert am 1.9.2019

SIEHE AUCH:

Udo Mischek: Auf den Trümmern von Atlantis. Leo Frobenius im südlichen Nigeria.

Neueste Kommentare